意見表明等支援事業が2024年4月1日からスタートしました。制度の要は意見表明等支援員(子どもアドボケイト)です

施設などに入所している子どもの声を独立の立場で丹念に聴きとり、これを行政などに伝える意見表明等支援事業が2024年4月1日からスタートしました。この事業は2022年の児童福祉法の改正により都道府県の事務として新設されました。事業の中核を担うのが意見表明等支援員です。子どもの声を聴きだして権利の実現を支援する活動をアドボカシー(advocacy)、代弁者・擁護者をアドボケイト(advocate)といいます。

子どもの権利条約や児童福祉法には、子どもの年齢や発達の程度に応じて、その意見が尊重され、最善の利益が優先して考慮されることが定められています。その目的を実現するには、子どもが意見表明する場を作ることが必要ですが、それだけではなく、子どもの意見表明を支援する仕組みが必要です。

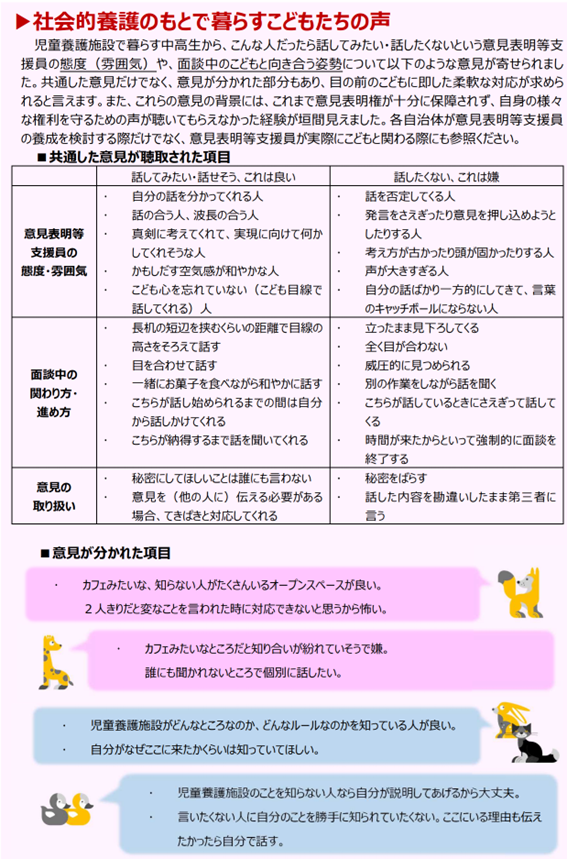

意見表明等支援員の仕事は、①子どもの意見の形成を支援し(意見形成支援)、②子どもの意見を聴きとって把握し、子どもの希望に応じて行政や施設への意見表明を支援したり子どもの意見を代弁したりする(意見表明等支援)ことです。意見表明等支援は一度で終わることもあれば、③必要に応じて再度の意見表明等支援をすることもあります。①~③の支援活動の前提として、子どもや関係機関に、子どもの権利や意見表明等支援員の役割を十分に理解してもらうことが重要です。活動のタイミングは、子ども本人や施設からの求めに応じて出動することも定期的に訪問することもあります。

この活動には専門的な知識や技術が求められるため、都道府県が適当と認める研修を受けなければなりません。こども家庭庁は、2023年12月26日、「意見表明等支援員の養成のためのガイドライン」を作成しました(ガイドラインは≪コチラ≫をクリックしてください。)。これまでの実践例では、市民・社会的擁護経験者・弁護士・社会福祉士など多様な職種が研修を経て意見表明等支援員の活動をしています。意見表明等支援員の養成が事業の成否を分ける鍵です。