こども家庭庁は、2029年度までに乳幼児の里親等委託率を75%以上となるよう都道府県に通知しました

こども家庭庁は、2024年3月12日、都道府県社会的養育推進計画について、新たな策定要領を決定しました。社会的養育推進計画とは、社会的養育の取り組みを進めるために、各都道府県が独自に作る計画です。こども家庭庁は、新しい策定要領を基にして、現行の社会的養育推進計画を2024年度末までに見直すよう都道府県に通知しました(策定要領は≪コチラ≫を、通知文書は≪コチラ≫をクリックしてください。)。

見直し点は多数にのぼります。その中で、「全ての都道府県において、乳幼児75%以上、学童期以降50%以上の里親等委託率となるよう、令和11年度における数値目標を設定する。」という点が目を引きます。これは、2029年度までに乳幼児の里親等委託率を75%以上、学童期以降を50%以上となるよう2024年度末までに数値目標を設定することを都道府県に求めるものです。

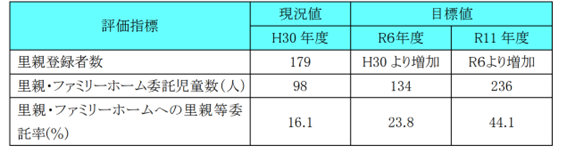

長野県の2020年6月版の長野県社会的養育推進計画によると、下表のとおり、2018年度の県内の里親等委託率は16.1%、2029年度の里親等委託率の目標値は44.1%となっています。これを2029年度までに、乳幼児75%以上、学童期以降50%以上に引き上げることはたやすくありません。とりわけ、わが国には里親による養育の伝統や意識がほとんど根づいていません。官民が共同して全力で取り組まなければならないでしょう。まずは、長野県から県民に対し里親や里子についての真摯なキャンペーンを早急に発信したり、民間フォスタリング機関を広く養成したりすることなどが重要です。

※ 国連子どもの権利委員会の日本政府に対する2019年の総括所見(勧告書)のパラグラフ29には、「明確なスケジュールに沿った『新しい社会的養育ビジョン』の迅速かつ効果的な執行、6歳未満の子どもを手始めとする子どもの速やかな脱施設化およびフォスタリング機関の設置を確保すること」が求められています。支援を必要とする6歳未満の子どもの里親等委託率を引き上げることは喫緊の課題です。